Il secolo decimonono, detto promiscuamente il secolo della borghesia, del libero pensiero e delle grandi applicazioni, da qualunque lato si guardi ha un'importanza grandissima nella storia dell'incivilimento umano. Esso non perde d'importanza se lo si consideri relativamente alle singole nazioni e magari in rapporto alle provincie e ai più piccoli comuni, come non perde di valore se, concentrandosi in una piccolissima plaga, cì facciamo a studiare l'influenza che esso ha esercitata sul popolo moranese per l'evoluzione che questo ha compiuta durante il medesimo nel campo intellettuale, morale ed economico. Uomini ottuagenari, ancora viventi, sono stati spettatori di questa lenta evoluzione; persone secolari potrebbero farne fede e raccontarla in tutti i suoi particolari, se a una coltura sufficiente accoppiassero una memoria tenace, un fine intuito, uno spirito sintetico, e se avessero finalmente tutte vissuto una vita pubblica. Ma in nessuna di esse tale complesso di doti e di condizioni si verifica, ond'è che chiunque è convinto che giova narrare ai posteri il modo onde questa evoluzione andò compiendosi, che anzi è dovere di persona onesta alla fine di ciascun secolo accingersi a un lavoro retrospettivo, fare l'inventario del secolo morente o già morto, e accennare ai personaggi di una certa entità che durante quella evoluzione fecero da attori o da spettatori, bisogna che assurga all'altezza di storico o di cronista, valendosi della testimonianza delle persone suddette, delle memorie e delle tradizioni di una generazione già estinta, di un'altra che sta per estinguersi e di quel tanto di esperienza propria, che, confortata dallo studio di reconditi documenti acquista il necessario valore.

Tutto che la rivoluzione francese avesse tramandato fin il suo alito benefico, e che l'abolizione degli ordini feudali, proclamata da un Bonaparte il 1806, avesse dovuto far mutare interamente il modo di pensare, di sentire e di vivere; al principio del secolo vediamo Morano diviso tuttavia in tre classi: due che si fondono insieme, facendo da padroni, e una terza che sottostà docilmente alla dipendenza e alla soggezione di questi padroni. Sono esse la borghesia, che nei piccoli centri tenne luogo della nobiltà mancante o scomparsa, fusa col clero numerosissimo, ricco e potente, e la classe degli artigiani e dei contadini. Questo comune, che, come afferma il De Cardona (nota Il canonico A. De Cardona, come si vedrà nel cenno biografico, lasciò un manoscritto di storia patria, tuttora inedito, di parecchi fascicoli, dei quali sette soltanto furono rinvenuti.), il 1 maggio 1816 aveva una popolazione di 7878 abitanti, andata man mano aumentando fino a raggiungere i 12 e 13 mila per poi ridiscendere, alla fine del secolo, a 6236 abitanti (nota Vedi il censimento del 9 febbraio 1901.), aveva complessivamente nelle tre parrocchie oltre 100 preti, e verso la metà del secolo non meno di 60, i quali fraternizzavano colla borghesia, formante la classe dei così detti galantuomini o gentiluomini, come venivano chiamati negli atti pubblici, o dei paglietti, come li dicevano quelli della classe inferiore;la quale aveva del clero gli stessi interessi, la stessa educazione, i medesimi istinti. Infatti i voluti galantuomini venivano nell'infanzia educati dai preti del paese, poi entravano anch'essi nel seminario di Cassano, e, quando ne uscivano, con un piccolo esame complementare all'università di Napoli (nota Del modo onde si davano tali esami ha parlato il geniale scrittore cosentino F. S. Arabia nell'abbozzo di una sua Cronaca Napoletana dal 1820 al 1860, trascritta in parte nella vita premessa ai suoi scritti dal mio illustre amico L. A. Villari, Firenze, Successori Le Monnier, 1903.) acquistavano la laurea o privilegio, e ritornavano in patria, muniti di mazza e di tuba, quasi emblema della loro superiorità, a esercitare la professione o a vivere di rendita; ed erano sempre in mezzo ai preti, sia entrando come amministratori nelle confraternite, sia gozzovigliando con essi negli allegri ritrovi e nelle scampagnate. Essi avevano il diritto al don come i preti; formavano una classe distinta, alla quale quella dei negozianti, degli artigiani e dei contadini, specialmente, invidiando l'agiatezza e l'allegro umore, doveva sottostare e fare il saluto, rimanendo a testa scoperta anche a una certa distanza; ed entravano nel municipio e nella provincia come decurioni ed eletti, ovvero come sindaco, assessori e consiglieri comunali e provinciali. A questa classe di sedicenti nobili e signori era lecito di far parte anche della confraternita dei nobili del Sacro Monte di Pietà. Ad essa poi si poteva accedere lentamente e per gradi, facendo prima di tutto indossare la zimarra di cherico a uno della famiglia, d'ordinario il primogenito, il quale, ordinato sacerdote, dava a questa cogli utili un certo lustro; educava qualcuno dei fratelli, che faceva laureare medico, avvocato o notaro, se aveva una certa intelligenza; farmacista o agrimensore, se era un po' più tardo d'ingegno, e metteva a far l'orefice e l'orologiaro, se ne era affatto sprovvisto, o le condizioni della famiglia non permettevano molto dispendio di danaro. Era anche cura del prete fargli da truccone o paraninfo, al fine d'imparentarlo con qualche buona famiglia, fargli prendere una buona dote e renderne più rispettabile il nome. I figli di costui nascevano dunque galantuomini o quasi, tutto che il padre appartenesse a famiglia di negozianti, artigiani e contadini, e avesse in casa madre e sorelle vestite da villana e fratelli con calzoni corti e cappello conico alla calabrese. Si dava loro fin dalle fasce il don con insistenza tanto maggiore quanto più fosse discutibile il diritto di portarlo; e, se anche rimanevano analfabeti, avevano sempre il diritto di far parte della classe dei galantuomini e di dominare su quella donde erano usciti: agli'individui della quale davano poi per giunta del cafone, e negli atti pubblici chiamavano braccianti, se uomini, filatrici se donne. Avevano diritto di diventare sindaci, decurioni o consiglieri, priori e assistenti delle congregazioni religiose, di sedere in mezzo al clero, pigliando posto magari nel presbiterio e nel coro e di portare l'ombrello o il palo del baldacchino nelle processioni e la chiave della custodia appesa al collo nel giovedì e venerdì santo.

E non è a dire quanto fosse religiosa e devota questa classe, che, come amministratrice del comune, dolcemente o insensibilmente spadroneggiava sui macelli e sulle rivendite, sui mestieri e sui contratti; usurpava suolo pubblico per farne porcili e logge; gettava cavalcavie sulle strade per farne stanze; chiudeva vie e vicoli per farne cortili; comprava per un boccon di pane o espropriava per interessi non pagati più casette contigue per farne palazzi; poderetti che circuivano il proprio per farne latifondi, intimidendo i contadini che ne erano i possessori, ovvero usurpando i terreni del Comune e della Beneficenza; e, se avevano un parroco in casa, anche quelli delle chiese, facendo sparire i titoli. Scrupolosi osservanti dei precetti della chiesa, udivano la messa tutte le domeniche o in chiesa o nelle loro cappelle private: intervenivano a tutte le feste religiose. Assidui nelle novene delle titolari delle confraternite, non lasciavano mai le istruzioni e le prediche della quaresima; e il giovedì santo si recavano in massa a fare la comunione, confondendosi coll'istesso clero, che ne premiava la pietà, assegnando loro posti distinti, servendoli appuntino nell'amministrazione dei sacramenti e ricambiando con molta cordialità i loro inchini e salamelecchi. Visitavano i sepolcri in compagnia delle loro famiglie per lo più di sera per non confondersi colla classe infima, che vi andava sfarzosamente di giorno; e la mattina del venerdì santo (dopo avere la più parte di essi con due ore di notte visitato di nuovo i sepolcri, in qualità di confratelli del Monte di Pietà, con fiaccole accese e vestiti di sacco, in mezzo all'interessamento di tutto il pubblico e seguiti da una folla di popolo) (nota Avendo il 1902 il vescovo di Cassano Mons. A. M. Bonito proibito di farsi di notte tale processione, affine di impedire disordini, i nostri gentiluomini hanno creduto di non farne più nemmeno di giorno.), correvano con entusiasmo al piazzale delle chiese o al piano di S. Bernardino a vedere sfilare le statue rappresentanti i misteri della passione di Cristo, e con esse il disordinato via vai delle donne e delle ragazze agghindate, che seguitavano a visitare i sepolcri o accompagnavano le processioni delle tre parrocchie che colà convenivano.

Questo spettacolo dei misteri, cruento dapprima, perché si faceva con personaggi reali truccati da Cristo e da Giudei, che davano luogo a scene tragiche con episodi comici, subì anch'esso la sua evoluzione. Agli uomini in carne ed ossa verso la metà del secolo

vennero sostituite dalle statuette o fantocci di cartapesta, raggruppati in diverso modo su piedistalli diversi. Intorno a ciascuno di questi gruppi, che dicevano stazione, si accalcavano popolo e fanciulli, contendendosi a prezzi considerevoli il diritto di trasportarlo a mano per le vie e per le chiese in mezzo all'approvazione dei gentiluomini, al pigia pigia della folla, che seguiva l'interminabile processione più ammirata che commossa, e all'entusiasmo dei fanciulli, che dall'alto della fontanella di S. Bernardino o di cima a una altura qualsiasi ne attendevano il passaggio per apostrofare gesticolando con imparaticci rimati a questo o a quel santo.

Simile entusiasmo si ripeteva in tutte le altre processioni. Una gara accanita, un vero mercato, nel quale non mancavano imprecazioni ed esclamazioni indecenti, aveva luogo attorno alla statua del santo; e quella gara fruttava alla confraternita somme favolose di oblatori fanatici, che acquistavano così il diritto di trasportarla a mano per le vie del paese, seguendo un itinerario prestabilito, che segnava su per giù il confine delle tre parrocchie.

Più tardi, scemando l'intensità della gara e con essa gli utili delle confraternite, s'introdusse l'uso di far precedere e accompagnare la processione da persone portanti un vassojo per raccogliere le offerte spontanee o semispontanee dei fedeli lungo il percorso. Anche nelle altre processioni religiose era immancabile un grande concorso delle nostre tre classi, le quali persino in chiesa avevano trattamenti diversi e posti distinti, e tanto la borghesia che la classe operaja s'immedesimava col clero funzionante. E poiché con la solennità delle feste si collegava la quistione gastronomica, sulla quale mi sono diffuso in altro luogo (nota Vedi il mio articolo intitolato Santa Lucia sul n. 7, nn. I, 1894, della Nuova Rivista di Cassano Ionio.), l'esplicazione del culto e delle pratiche religiose, che avevano per coronamento una buona scorpacciata o una sbornia famosa, avevano in tutta la massa del popolo una importanza grandissima. Il popolo non esisteva che nella chiesa della propria parrocchia, e non era che un'emanazione del clero officiante, cui prestava assistenza ed ajuto in varie forme e secondo le diverse attitudini individuali.

E se tutto questo accadeva sin dopo la prima metà del secolo XIX, è spiegabile la lotta gigantesca, alla quale s'interessarono tutte le classi sociali nei secoli antecedenti per la precedenza delle tre chiese: lotta e rivalità che dal 1644 alla fine del secolo XVIII trascese talvolta a tumulti e a risse sanguinose (nota Vedi in proposito l'avv. Carlo Rizzi: Per le Chiese Collegiali di S. Maria Maddalena, e di S. Nicola della Città di Morano, da trattarsi nella Real Camera di S. Chiara. Napoli, 1785.). È spiegabile come fino al 1854 dei missionari liguorini, chiamati ogni cinque anni in forza di un legato e lautamente pagati (nota Don Antonio Tufarelli dei baroni di Frascineto, canonico della Maddalena, con testamento del 18 marzo 1765, rogato dal Notar Carlo Scorza, donò irrevocabilmente tra' vivi la casa che possedeva in Morano (è quella riportata nella Mappa col n. 1949 e seguenti) al venerabile convento dei PP. Agostiniani di S. Maria di Coloreto di Morano con peso di messe e missioni da farsi irremisibilmente in ogni 5 anni, e con varie condizioni, ed in caso detti PP. non adempissero a ciascuna delle suddettte condizioni, ordinò che la casa passasse a benefizio del Capitolo della Maddalena con tutti li frutti percepiti a ragione di docati 20 l'anno e colli medesimi pesi e condizioni, e confermò col codicillo la predetta donazione (Da un documento dell'archivio della Maddalena).), avessero tanta autorità da rendersi padroni delle chiese e direi quasi della città e delle famiglie.

Essi dunque dopo aver girato per le vie del paese allo scopo di reclutare ascoltatori e fedeli, o si mettevano a predicare in piazza all'aperto, o si trinceravano nella chiesa della Maddalena, rimanendo, a seconda dei giorni, colle sole donne o esclusivamente colle maritate, coi soli uomini, ovvero predicando, entro la cappella del Carmine, ai soli galantuomini, vietando l'ingresso a chi non poteva pigliar parte alla predica, battendo con canne i fedeli poco attenti e obbligando tutti dopo la predica, per espiazione dei peccati, a spazzare il pavimento colla lingua dalla porta della chiesa all'altare maggiore, fino a lasciare per terra delle lunghe tracce di saliva e di sangue. È vero per altro che in quei tempi anche la polizia era in mano del clero, che aveva il diritto di assistere allo scrutinio di leva, disponeva dei gendarmi e della forza pubblica e poteva mandare in carcere chi avesse proferito una bestemmia in pubblico, dato segni di irreligiosità o trasandato la comunione pasquale. Alla repressione dello spirito contribuivano poi una educazione viziata dalla prima infanzia, la cattiva nutrizione, l'assolutismo del governo, uno spirito eminentemente gerarchico fin nei membri della stessa famiglia, i discorsi dei confessori e le prediche terrorizzanti di preti e frati, che davano alle loro discorse un tuono cavernoso e un apparato scenico, mostrando nella penombra degl'intercolonnii al popolo commosso, stordito, esterrefatto, crocifissi schiodantisi, teschi spaventosi, mandanti fiamme dalle occhiaje, figure di anime dannate somiglianti alla testa di Medusa, e battendosi con discipline che facevano molto frastuono per quanto producessero poco dolore.

Già da bambini i figli della borghesia erano affidati a preti e frati che non sapevano dove la missione di sacerdote finisse e quella di educatore dovesse incominciare. E quali educatori? Erano più bravi quelli che maggiormente sferzavano e atterrivano i ragazzi, cui insegnavano anzitutto il baciar la mano, il modo di servir la messa, il catechismo, la lettura del latino, e poi, se ce ne avanzava, un po' di scrittura, di grammatica teorica, di mitologia, di traduzione latina, fino a un po' di matematica e di filosofia ortodossa. Solo più tardi, e specialmente verso il '60, cominciò ad aprirsi qualche scuola più logica e più umana: né ci fu più bisogno di chiudersi nei seminari per imparare quello che in patria non si poteva assolutamente. Intanto l'elemento femminile e la classe degli artigiani e dei contadini rimaneva affatto estranea ad ogni ombra di coltura, ché non era loro lecito che in casi eccezionali di frequentare le scuole; tanto più che per le giovani si doveva scongiurare l'altro pericolo che si mettessero in corrispondenza epistolare cogl'innamorati, ai cui sguardi e conversazioni erano sottratte anche durante il fidanzamento. Solo i borghesi più agiati mandavano ad educare nei monasteri le loro figlie; e queste, fatte adulte, o vi rimanevano come professe, o ritornavano in famiglia e si piegavano al matrimonio, portandovi tutti i pregiudizi e le abitudini della vita claustrale e spingendo le loro amiche e compagne d'infanzia a pigliare il soggolo e a tagliarsi i capelli per fare la monaca di casa.

Un documento interessante, redatto al tempo dell'arciprete D. Antonio Tufarello, attesta che nello scorcio del secolo XVII nella parrocchia di S. Pietro non vi erano «Né medici, né maestri che tenessero scuole pubbliche, eccetto il Diacono Andrea Castagnaro, il quale insegnava li rudimenti della fede ad alcuni figliuoli con licenza del Vescovo di Cassano. Non vi erano librai, scultori, tavernieri, né hosti. Vi era un solo notaro (D. Gio: Carlo Barbastefano) et uno pittore nomato Giovanni Petito». Simile stato di cose si verificava certamente anche nelle altre due parrocchie; né le cose erano molto cambiate al principio del secolo XIX, prima che nella bassa Italia incominciasse un certo movimento politico pel contatto dei Francesi a noi limitrofi e poi nostri conquistatori e apportatori di riforme liberali. Niente dunque istruzione nelle donne e nella classe degli artigiani e dei contadini; appena qualche barlume, e raramente, in quella dei negozianti; una certa coltura nel clero e nella borghesia: e pel contrario molto attaccamento alla fede, o meglio alla superstizione, alle pratiche esteriori di religione, alle funzioni ecclesiastiche e financo alla liturgia.

E qual era lo stato morale delle tre classi summenzionate? I preti, che godevano tante prebende e nuotavano nell'agiatezza a cagione dei molti lasciti e dell'entrate giornaliere, vivevano una vita patriarcale. Servivano all'altare con un certo zelo e decoro, ma forti del dettato Qui altari servit, de altari vivere debet; e cautamente sacrificavano a Venere, ispirandosi nell'ecclesiastico Nisi caste, saltem caute, senza che per questo ne nascesse scandalo. Il salmo ammonisce: Servite Domino in laetitia; ed essi vivevano allegramente, facendo i buffoni e i canzonatori perfino in sagrestia e concedendo al giuoco nelle case private, ai pranzi e alle gozzoviglie il tempo che avanzava all'esercizio del proprio ministero o alla piccola scuola che dirigevano. Non si può dire che rubavano o intricavano, ma arricchivano le famiglie, tanto da far dire:

Beata quella casa

Che v'è cherica rasa.

Ed erano essi che educavano fratelli e nipoti, e procuravan loro vantaggiosi partiti di matrimonio. Non v'era dunque da meravigliarsi se un prete in famiglia disponeva del divino e dell'umano, e spesso, pigliando esempio dal patriarca Giacobbe, raggirava in modo i vecchi genitori da rimanere alla loro morte padrone di tutto il patrimonio della famiglia. Di questa autorità, della loro vita beata e patriarcale e dei molti riguardi che si avevano agli ecclesiastici sono testimoni i modi proverbiali allora in voga. Debbo servire il canonico? dicevano le mamme per rintuzzare le pretensioni di qualche figlioletto alquanto vivace che fosse impaziente dell'ora del desinare. Di un cattivo piatto si diceva ironicamente: Né può prendere un boccone il predicatore. Per accennare al poco conto che si faceva delle minacce di uno, si soleva dire: Sta' a vedere che non dà la messa a mio figlio! e: Possa diventare un monsignore era l'augurio che si soleva fare ai bambini. Si arrivò perfino ad esortare alla rassegnazione per disonori di famiglia cagionatici da ecclesiastici, formando il proverbio:

Quando trovi il monaco a casa,

La miglior cosa è di prenderla a riso.

E l'avere un sacerdote a casa suscitava tale entusiasmo che si abituava i ragazzi a dare del zio prete, zio monaco, più che a chiamarli per nome, ai loro zii che rivestivano tale qualità. Le madri specialmente erano jeromani addirittura, e, se avevano molti figli maschi, non uno, ma due o tre dovevano vestirne preti (nota Vincenzo Severini seniore, mio nonno paterno (1779-1851), che sebbene illetterato, non mancava di spirito, essendo più d'ogni altro martire della prepotenza del suo primogenito, fatto prete ad insistenza della moglie, in uno scritto pro domo sua così rintuzzava la jeromania delle donne:

La ronna chi ll'ha bonu u ciriveddru:

- Facimulu, facimulu u priviteddru. -

Quannu ha pigghiata a missa D. Nicola:

- Mo sì cc'hamu cacciata l'anda fora! -

Cioè: «La donna che ha due dita di cervello: - Facciamolo, facciamolo il prete - dice al marito. Poi quando avrà preso la messa D. Nicola (ché allora avrà diritto al don): - Oramai abbiamo dato un calcio alla miseria! -» ).

I borghesi, che si atteggiavano a nobili, più che coll'esercizio della loro professione sbarcavano il lunario colla rendita dei loro poderi, che, non sfruttati, davano ottimi prodotti perché coltivati bene, essendovi tal numero di contadini che facevano a gara per aver lavoro, e si contentavano di una paga irrisoria che non andava più in là dei 60 e 85 centesimi al giorno, pagati spesso in cereali, olio, formaggio e altri prodotti dell'industria domestica. Essi avevano case e poderi, vigneti ed armenti, gravati di lievissime imposte, e la cui custodia e manutenzione costava pochissimo. Vestivano alla buona, di panno paesano, calzavano scarpe forti e pesanti, e andavano di berretto per casa o per campagna, di tuba e di mazza per la città. Usavano cibi grossolani e prodotti dei loro poderi e delle loro mandre, e pagavano pochissime tasse; onde vivevano da buontemponi, amati e rispettati, in un'onestà relativa: ché la poca elevatezza intellettuale e la mancanza di studi sociali non faceva loro considerare nemmeno come una colpa il riguardare i lavoratori come esseri di altra razza, obbligati a servire, il retribuirli con paghe meschinissime, l'escludere le persone di servizio da certi cibi e dall'uso del pane di frumento e del vino che non fosse annacquato. E d'altra parte, se queste si contentavano, vuol dire che tutto andava bene.

Della classe infima chi possedeva un po' di capitale, apriva una botteguccia; faceva ogni anno uno o due viaggi a Napoli per comprare merci in compagnia di altri mercanti, provvisti ciascuno d'una bisaccia con tutto il necessario, camminando parte appiedi, o parte sopra muli o barocci, impiegando una settimana o più per l'andata e altrettanto per il ritorno. E poiché i tempi volgevano calamitosi, gli agguati dei briganti e le grassazioni erano frequentissime, facevano il testamento prima di partirsi di casa, e si allontanavano dal paese in mezzo alle lagrime della famiglia. A Napoli durante i 10 o 12 giorni che impiegavano alla compera delle merci non spendevano più che 4 o 5 ducati pei propri bisogni e per le spese necessarie; e, caricata tutta la roba sui barocci o sui muli che avevano portati con sé, ritornavano a Morano a vendere per 10 ciò che costava 5. Così tra usura, risparmi e stenti, sostentavano la famiglia, ingrandivano a poco a poco il loro negozio, riattavano la casa, compravano o ampliavano il loro poderetto, finché, vestendo il figlio prete, passavano alla borghesia e facevano come quegli altri. Altri mutavano condizione tenendo in casa un certo numero di cardatori di lana e delle filatrici e dei telai a loro disposizione e fabbricando arbasci e frandine (nota L'arbascio (detto con parola vernacola carividdrisi) era un pannolano greggio e dozzinale che si faceva colla lana delle pecore nere. La frandina (detta ancora fiandina e flandina, come la chiama il Barrio) è un pannolano più fine e di vario colore che si smercia anche al presente.), che andavano a smerciare nelle fiere e sui mercati dei paesi vicini. Altri campavano la vita trafficando per la Calabria e la Basilicata con un mulo o un asinello, che portava vino a aceto, e ritornavano importando grano, olio, castagne, uva passa ed altro. I cardatori di lana, che non trovavano lavoro nel proprio paese, si addossavano il cardo e il panchetto su cui sedere, e si disperdevano nei diversi paesetti della provincia, di dove a pasqua e a natale portavano il loro peculietto in famiglia e un repertorio di aneddoti (nota Sono celebri a tal proposito le avventure galanti di un certo Fedele Di Benedetto, conosciuto sotto il nome di Lello, che non hanno nulla da invidiare alle novelle del Boccaccio e del Firenzuola.), di novelle, e di canzoni. In un faticoso avvicendarsi di giorni tristi e lieti vivevano coloro che esercitavano gli altri mestieri, affogando la tristezza nel vino: e fra l'allegro stordimento di una sbornia festiva e una serie di giorni stentati viveva il contadino, il quale andava a giornata, o pigliava in affitto, a terratico o a quarto un appezzamento di terreno. Lavorava un anno per non avere nemmeno di che sfamarsi colla famiglia durante l'inverno, tutto che non aspirasse che al suo piatto di fagiuoli, patate, ortaggi o polenta e ad un semplice tozzo di pane di granturco; e nella tarda vecchiaja, quando le braccia non potevano più reggere la zappa, c'era il quadro del santo titolare di qualche cappella che gli faceva meritare la limosina dei fedeli e delle persone agiate. Intanto il paese brulicava di mendicanti di ambo i sessi e di tutte le età: persone tutte, che, non trovando lavoro né modo d'impiegarsi al servizio dei benestanti, erano costrette a vivere d'accatto, contendendosi un tozzo di pane scuro, buttato loro in mezzo ai rabuffi e alle umiliazioni. I furti campestri e gli scassi delle botteghe erano all'ordine del giorno: il brigantaggio (che dette segno della massima vitalità specialmente dal '60 al '65) rendeva malsicura la persona e gli averi persino in città; e c'è chi ricorda ancora il brutto tiro giocato una notte, in epoca più remota, al povero preposto Cinque, il quale sorpreso in casa da ladri cittadini e non trovandosi contanti, accompagnato dai furfanti non veduti, dovette nel cuore della notte battere a tutte le porte degli amici a pigliar danaro in prestito per aver salva la vita. Frequentissime erano le risse e i ferimenti a causa del vino o per ragioni di gelosia, e non c'era anno che specialmente nei rioni di S. Pietro non succedessero due o tre omicidii.

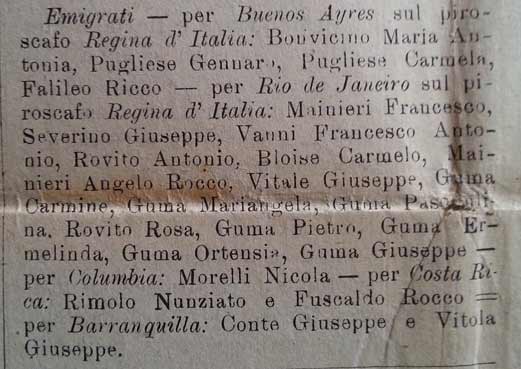

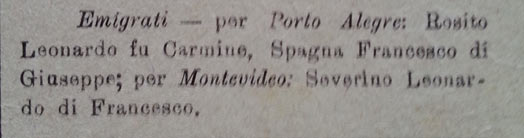

Un sensibile miglioramento negli usi e nei costumi si verificò dopo il 1860, allorché, aperta a tutti la via dell'emigrazione, i bighelloni e i giovani di malaffare varcarono l'oceano. Il paese fu purgato di tutti i fannulloni, i ladruncoli e gli attaccaliti. I primi emigrati che fecero fortuna invogliarono anche gli altri, cominciò a circolare una certa quantità di danaro: la ricchezza aumentò, i poveri e gli accattoni diminuirono. Alle abitudini grette e al misoneismo dannoso subentrò un allargamento d'idee e un bisogno di vita agiata e di vivere civile, ed è così che si opera lentamente anche la trasformazione del vestiario. Sul principio del secolo tutti gli agiati borghesi vestivano di calzoni corti, scarpe con fibbie, sottoveste elegante a fiorami e alcuni portavano financo la lucerna e il codino. Delle donne le pochissime, che pretendevano di appartenere alla nobiltà, vestivano all'uso delle signore dei grandi centri: i capelli naturalmente divisi e annodati sull'occipite, le vesti lunghe pieghettate e le maniche larghe. Solo verso il '60 si cominciò a usare i guardinfanti, che ne gonfiavano enormemente le vesti, onde fu necessario anche l'uso delle mutande per coprire le gambe, che sarebbero rimaste scoperte ad ogni movimento scomposto di quella specie di trabiccolo a molle che portavano sotto la veste. Più tardi si smise quel ridicolissimo costume, ma incominciarono delle acconciature molto bizzarre, la prima delle quali consisteva nell'ammonticchiare i capelli già divisi sulla fronte in modo da formare una specie di caschetto. Ed ove i capelli propri non bastavano, se ne aumentava il volume con capelliere artificiali, che davano alla persona un'aria di fierezza. Poi s'introdusse l'uso della frangetta sulla fronte, finché venne adottato l'uso di scarduffare tutta la testa, stirando i capelli in su e annodandoli nel modo più stomachevole sull'occipite. E intanto si generalizzò l'uso dei cappelli, diventato ora una vera mania, mentre prima la testa andava coperta da un semplice velo, una ciarpa e nelle occasioni più solenni da una cuffia semplicissima. Le altre donne vestivano nel modo descritto dal De Cardona, e che è bene ricordare a chi non possa procurarsi la soddisfazione di vederne la figura nella sala dei costumi del museo di S. Martino di Napoli.

«Le femmine (leggi donne), dice egli parlando di Morano, non sono disprezzabili di aspetto, anzi vaghe e graziose, e vie più quelle del ceto inferiore. Sono di valida salute, e di giusta statura.

A queste qualità fisiche molto influiscono l'aria, e l'acqua. Il vestire alquanto sconcio scema un poco la loro vaghezza, ed è diverso da quello che usano le donne dei paesi del contorno. Il vestire degli uomini in generale è sagato, cioè corto. Gli uomini che vivono civilmente, e le gentildonne vestono all'uso di Napoli. Tutte le femmine usano sopra il loro corpo una camicia di tela di bombace o di lino lunga sino a' piedi, quasi simile all'indusio o subucula degli antichi Romani, ma differente in quanto alla materia, perché formavasi l'indusio di lana, e l'attuali camicie di lino o di cotone. Di lana in quei tempi fabbricavasi, non avendo conoscenza del lino, che si ebbe poi sotto gl'Imperatori, mercé la comunicazione coll'Egitto. Di sopra questa prima veste imponino (sic) un'altra di panno o di frandina (pannetto nostrale) di color rosso, che chiamiamo camiciuola (nota Anzi Cammisòla>). Questa veste dal petto, e dalle spalle si estende sino alli piedi senza coprire le braccia, ed è quasi simile alla tunica dei Romani. Le femmine agiate adornavano questa veste dalla parte delle spalle con nastri di seta bianca o rossa intessuta con fili di argento (nota Ora gialla e per lo più intessuta con fili d'oro.); per cui quelli nastri di seta bianca appariscono di argento (nota Trena specchio con vocabolo dialettale. ), e quelli intessuti con seta rossa appajono di oro, nel mentre li fili sono di argento. Questi nastri si chiamano trene dal verbo greco teino, estendo, perché si estendevano a guisa di fasce. Le meno agiate le adornavano con nastri di semplice seta rossa o bianca (nota Oggi di seta, e anche di cotone giallo.), e le povere senza tale guarnizione. Sopra questa seconda veste portavano un'altra, che dalla parte delle spalle, e del petto scende fino a' piedi, che è una specie di gonnella detta in linguaggio patrio coretto, seu copripetto (nota E non piuttosto codeita? giacché, rimboccandosi sul davanti e sui fianchi, forma dalla parte di dietro come una coda piatta e pendente.). Questa è differente dalla tunica delle femmine romane, che da sotto il petto scendeva sino a'piedi. Si attaccano alla gonnella le maniche per coprire le braccia, e dalli due lati delle spalle, e dalla parte del torace (nota Al presente questi fiocchi son due, hanno la forma di una coccarda, e si appuntano soltanto sulle scapole.) situano delle nocche (leggi fiocchi) di seta rossa o d'altro colore. Di sopra alle spalle usano un velo di finissimo lino o di seta cruda di colore bianco, o d'altro colore, che è una specie degli antichi veli detti suppuri, ma molto stretti, ed angusti. Intrecciano i capelli con delle fettucce, cioè nastri di seta rossa o turchina (nota In dialetto Xjéttuli. In seguito si lasciò il turchino alle sole nubili.), e le plebee con fettucce di cotone, o di lino di color turchino, o sia blù. Usano parimente portare sulla testa un velo bianco, che dalla fronte verge sulle spalle, che chiamano volgarmente fornente (nota A. De Cardona, op. citata,lib. I, cap. 8.), anche di lino finissimo, o di seta cruda. Non occorre a lungo parlare del vestito delle gentildonne, e de' gentiluomini, giacché vestono all'uso napolitano, come si è detto. Le donzelle dell'uno e dell'altro ceto, fanno, oltre della camicia, uso di una veste che dicesi gonnellina, che da sotto il petto scende sino alle calcagne, quasi simile all'antica cicla per essere orbicolare, secondo la parola greca ciclicòs, e per coprire le spalle, il petto, e le braccia portano un corpetto. Le donzelle plebee vestono sopra la camicia un'altra veste detta camicioletta con maniche (nota Certo perché completava l'acconciatura.)».

Nell'ultimo ventennio del secolo, specialmente, questa foggia di vestire fu interamente mutata. I signori, che già avevano smesso i calzoni corti e le scarpe colle fibbie, smisero a poco a poco la tuba giornaliera, che aveva sostituito la lucerna, e più tardi era passata anche in potere della classe operaja, serbandola solamente per le grandi occasioni, e vestirono con una certa ricercatezza. I contadini smisero, dopo gli artigiani, il tradizionale cappello conico e con esso i calzoni corti, e adottarono i calzoni lunghi senza essere più obbligati a portare le uose nei lavori campestri. Le loro donne, che non si son messe a vestire addirittura da signore, hanno quasi smesso l'uso del coretto, dopo averlo reso molto elegante; e al fornente, nei casi ordinari, hanno sostituito un fazzoletto di seta a colori, serbando tanto il fornente che il coretto solo in occasione di nozze, battesimi e simili: ma il fornente ricamato in oro e la gonnella o coretto montata in piedi di galloni o nastri elegantissimi con fiorami di seta e d'oro, che fanno bell'armonia con un lungo grembiale di seta anche ricamato in oro, con maniche compagne, dette nel loro insieme favellatura. Nelle occasioni meno solenni invece degli antichi panni smaglianti di scarlatto, dei quali coprivano le spalle, portano panni di color indaco o neri orlati di bianco. Le zitelle, che dapprima portavano anch'esse il fornente e una gonnella, con pieghe a mantice dalla cintola ai piedi, nera, con corpetto rosso o turchino scuro, che però non copriva il seno, hanno cominciato dal fare sparire quelle pieghe: poi, cambiando il rosso o l'indaco del corpetto in nero, vi hanno unite maniche non più posticce [e lascianti sugli omeri una specie di sparato, dal quale usciva fuori la camicia], ma maniche regolarmente cucite. Hanno chiuso il corpetto anche sul davanti, senza far più vedere la parte della bianca camicia che copre il seno, e hanno reso questa veste poco dissimile da un abito di signora senza montatura e senza fronzoli. Oggi si è incominciato ad ornare il corpetto, sul seno, di velluto a fiori, che fa bella mostra, e che, unito alla vistosa montatura dell'orlo del panno che portano sulle spalle e del grembiale e all'elegante fazzoletto di seta che portano a mezza testa e agli stivaletti o scarpine di pelle lustra che portano ai piedi, guizzanti di sotto alla gonna piuttosto corta, dà loro tanta avvenenza da fare sparire anche le piccole imperfezioni fisiche. Intanto nubili e maritate sotto tali vesti di stoffa pesante han da più anni introdotto l'uso di portare una sottana di rigatino leggerissimo, non molto dissimile dalle vesti di casa delle signore. Nella stagione calda stanno in casa o vanno pel vicinato soltanto con questa specie di gonnella, che dalla cintola in su copre le sole spalle. Un bel giorno ne modificheranno il corpetto, ed eccole belle e vestite come le donne delle grandi città. Già di quelle che vanno a marito [a meno che non siano di gente zotica o di famiglia contadinesca] poche oramai sono quelle che non pigliano l'abito da signora; e di queste, che sono una rara eccezione, qualcuna ha avuto perfino la vanità di sostituire al fornente la ghirlanda di fiori d'arancio ed il velo nel presentarsi all'altare di sposa. Nessuna madre di famiglia poi si perita più di vestire da signora le sue bambine; onde borghesia e popolo quanto al vestire e alle abitudini del vivere civile sono fuse interamente.

Simile evoluzione si è compiuta nel vestito delle maschere. È da notare che Morano da tempi immemorabili aveva, l'ultimo giorno di carnevale, tre maschere caratteristiche: quella dei calderai, che era fatta da ricchi borghesi, quella degli zingari, fatta dai vetturali e dai commercianti e quella dei mietitori, fatta dai contadini. I calderai erano tali solo perché ciascuno della numerosa brigata brandiva colla destra una padella, alla quale dovevano tingersi il polpastrello del dito tutti gli amici che incontrava, i quali correvano pericolo di uscirne imbrattati di nero e malconci se si rifiutavano. Del resto vestivano un abito nuovo da contadino colle uose, cappello conico ricco di nastri di velluto, spioventi sull'omero, e una serqua di campanacci legati attorno al corpo. Così vestiti, i calderai, guidati dal loro capo, che era sempre una persona attempata, di qualche riguardo e perbene, formavano una numerosa compagnia, che, correndo all'impazzata per le vie della città o semplicemente scrollando la persona, producevano tale frastuono da levar di cervello. Gli zingari, a cavallo, sfarzosamente vestiti, percorrevano galoppando e trottando le vie dell'abitato; solo che ad ogni largo o piazza si fermavano, e simulavano contratti e vendite di muli. Gli uomini indossavano i loro abiti migliori (anche a brache) appuntando all'orlo della loro giacchetta galloni d'oro e d'argento; ma sul torace portavano a mo' di sottoveste alla rovescia un corpetto riccamente guarnito, staccato dalla camiciuola delle loro donne, al collo attaccavano un elegante fazzoletto di seta, alle cui cocche, riunite sotto il mento, infilavano una quantità di anelli, che formavano, cascante sul petto, un vero cordone d'oro massiccio; e coprivano il capo con una specie di cappuccio scarlatto, che si ripiegava sulla schiena. I loro muli erano ricoperti di ricche gualdrappe e ornati dei migliori finimenti e di molti bubboli; e i compagni, che rappresentavano le loro mogli, vestiti dei migliori abiti donneschi delle zitelle, anch'essi su ricchi muli, seguivano i voluti mariti, facendo loro ad ogni fermata svenevolezze e moine e proteste di fedeltà e d'amore. Della maschera rappresentante una brigata di mietitori (nota Vedi la Prefazione alla mia Raccolta Comparata dei Canti Popolari di Morano Calabro, Morano, del Tip. Sibari, 1895.) colle falci e i manipoli in pugno mi sono occupato altrove. Orbene i calderai, passati da un pezzo nel dominio della classe operaja, a poco a poco al cappello alla calabrese hanno sostituito un berretto rosso da bersagliere colla sua gran nappa turchina. Le zingare vestono da signora con scialli e cappelli, e i loro mariti di calzoni lunghi e stivali. I mietitori hanno adottato anch'essi calzoni lunghi e bianchi; portano sul capo, rivestito di un fazzoletto e montato di nastri colorati, non più un cappello conico ma un cappello borghese o un cheppi di fanteria; e le spigolatrici e la moglie del loro padrone vestono da signora.

Una quarta maschera contadinesca, che non aveva giorni prestabiliti nel periodo carnevalesco, rappresentava una specie di corteo nuziale, formato di varie coppie. Le donne [ossia gli uomini, che dovevano parer tali] erano vestite da eleganti villane al modo più sopra descritto, e gli uomini avevano una specie di vestito da pulcinella, ma meno goffo e più sfarzoso, una sciabola di legno nella destra e un'arancia nella sinistra, e portavano quasi tutti una donna sotto il braccio sinistro. Dove la larghezza della strada o un po' di spazio lo permetteva [non altrimenti che i mietitori], il corteo si fermava, il violino e la chitarra battenda ovvero la cornamusa che le seguiva intonavano la tarantella o pizzica, ed essi ballavano a due a due, scambiando sempre le coppie finché, a turno finito, ognuno della comitiva si trovasse d'aver fatto i suoi salti. Ora anche codesta maschera è modificata: quelli che fan da donne vestono per la maggior parte da signora, e di quando in quando nella brigata viene intercalato qualche figuro vestito in un modo inqualificabile e spesso anche con abiti militari.

Per altro il principio del secolo nuovo pare abbia cominciato a dare un calcio a quest'insulso divertimento: la gente comincia a pensare ai casi suoi; e alle maschere [che una volta rappresentavano il solo modo onde la plebe potesse godere per un momento di una completa emancipazione] si vanno sostituendo dei passatempi e degli svaghi meno balordi, qualche giuoco innocente, una conversazione d'amici o un balletto in famiglia. E già nel secondo e terzo carnevale del nuovo secolo non s'è vista nessuna compagnia di calderai, e son certo che nei carnevali successivi anche le altre maschere andranno a monte (nota A meno che non si voglia perpetuare l'uso delle maschere caratteristiche e significative, introdotte da qualche tempo in qua dal negoziante B. Frasca, per sferzare vizi ed abusi d'individui e di amministrazioni pubbliche.).

Ma l'aumento della ricchezza e del benestare (è inutile disconoscerlo!) e il sorgere dei nuovi bisogni ha reso più frequente e più attiva l'emigrazione; ha abituato la classe operaja a disamare la terra natia, mettendo in serio imbarazzo i possessori di terreno; ond'è che, se i 7878 abitanti del 1816 verso la metà del secolo salgono a oltre 12 mila, nel censimento del 1881 ne troviamo non più che 9976, e nel censimento del 1901 constatiamo lo strabiliante abbassamento di questa popolazione a 6236 abitanti, avendo avuto solo nell'ultimo decennio del secolo 2036 emigrati. La civiltà progredita, il commercio sviluppato e la necessità di corrispondere coi parenti di là dell'Oceano ha però fatto sentire il bisogno dell'istruzione; e, se mezzo secolo addietro non c'erano in Morano più di otto o dieci donne che sapessero scrivere, oggi non c'è famiglia di contadini dove le bambine, più che i maschi, non sappiano fare una letterina alla meglio. Nuove attività e speculazioni nuove sono sorte: le abitudini sono affatto mutate: ognuno, sentendo maggiore dignità di sé, veste benino: gli uomini, anche se artigiani o contadini non mostrano più il muso del castrato o appena i pizzi in embrione, ma si lasciano crescere i baffi o, regolarmente, quella barba che una volta era proibita financo ai borghesi; e tutti sentono il bisogno di mangiare il loro pezzo di carne e di circondarsi di una casetta decente. Alle piccole porte e alle finestrine senza vetri o a vetri piccoli aprentisi all'esterno del muro, scorrendo orizzontalmente come su un binario di legno fermato sul davanzale, si sono sostituite ampie porte e finestre con telai a grandi vetri, che danno molta luce, e si aprono internamente ad armadio. Ai cavalletti di legno sono subentrati cavalletti e lettini di ferro elegantissimi; agli antichi seggioloni dalle alte spalliere dei ricchi e ai modesti panchetti di legno o di ferula dei poveri si sono sostituite seggiole di Napoli e di Vienna e seggiole paesane comode e decenti. Il bicchiere, il brocchetto di terraglia fine e la bottiglia hanno dato lo sfratto al brocchetto a doghe (galetta) e all'orciuolo o alla fiaschetta pel vino. Il lume a petrolio o a gas acetilene ha vantaggiosamente sostituito la fioca lucernetta di lamiera o d'ottone; la scodella di legno ha fatto luogo alla gamella o al piatto di majolica; il soffitto affumicato a travi ed assi lavorate ha ceduto il posto al soffitto di tela o di carta da parati. Quanto a modo di viaggiare e a mezzi di trasporto, nel primo quarto del secolo appena si conosceva il carro tirato da buoi, e usava per comodo dei signori la lettiga: verso il '60 si avevano due barocciai, e si cominciò a vedere qualche carrozza a buon mercato: del resto asini, muli, carri e le lettighe, pei luoghi inaccessibili, a disposizione dei signori. Ora si son moltiplicate le carrozze e i calessi: non c'è vetturale che non traffichi col suo baroccio; e le lettighe non si conoscono più nemmeno di vista. L'antico dialetto è presso ad estinguersi: ogni operajo sa dire più o meno italianamente le cose del proprio mestiere: nel dialetto, attesa l'emigrazione e il contatto degl'impiegati e dei commessi viaggiatori che vanno e vengono, sono entrate parole spagnuole, portoghesi, francesi e d'altri dialetti d'Italia. a parola galantuomo sta ripigliando il suo vero significato, e nessuno più si attenta di dare del villano o cafone a chi è più onesto o più ricco di lui. Le tradizioni si perdono; gli antichi canti son quasi dimenticati; i vecchi motivi tradizionali non c'è chi li ricordi (nota Vedi in proposito la mia Raccolta di Canti al luogo citato.). Il giorno del sorteggio della leva, che dapprima era giorno di lutto in cui le mamme dei sorteggiati si strappavano i capelli, e mandavano lamentazioni fino al cielo, passa indifferente: i genitori si rassegnano volentieri, e i coscritti partono in mezzo al chiasso e l'allegria. Uomini, donne e fanciulli colla massima disinvoltura si dispongono a varcare l'oceano: per le donne anzi la partenza è un momento di gioja, perché offre loro l'opportunità di vestir da signora, e, se son nubili, la prospettiva di trovar marito; e quando tornano, non smettono né usanze né costumi d'America. Al lutto, che segue la morte di qualcuno, non si sta più colle finestre socchiuse, col mantello addosso e il cappello in testa, né si rinunzia per mesi e mesi, come una volta, all'uso di certi cibi: ma dopo tre giorni, al massimo, si riprendono le ordinarie occupazioni; e, grazie al buon senso di qualche persona di spirito, pare, anzi, che si vada smettendo anche l'uso barbaro dei tre giorni e l'altro più barbaro ancora di quell'apparato comico della sera del terzo giorno, in cui tutti i conoscenti e gli amici della famiglia dovevano condurre i superstiti di parte maschile, la prima volta dopo il lutto, a una passeggiata fuori il paese, formando una processione interminabile, che si scioglieva al ritorno presso la porta del morto con una parola di ringraziamento e una stretta di mano da parte della famiglia. Alle vecchie superstizioni e agli sciocchi pregiudizi col diffondersi dell'istruzione popolare sta subentrando la verità e la luce. Le monache di casa, che una volta erano comunissime nelle famiglie borghesi, sono sparite: nessuno più si onora di avere il prete in famiglia: taluni lo subiscono, altri lo fanno a scopo di lucro; altri non vogliono preti nemmeno dietro il cadavere (nota Il 17 Febbraio 1903, morendo l'ottuagenario Francesco Barletta fu Felice Antonio, disponeva che gli fossero resi soltanto i funerali civili con banda musicale e accompagnamento d'amici. ); e chi corre alla chiesa, alle feste o alle processioni, ci va come a uno svago e un ritrovo d'amici. Al fanatismo religioso è seguita l'incredulità e uno scetticismo che fatalmente minaccia d'invadere altri campi. Oramai si contano gli uomini che vanno a messa; i pochissimi che si comunicano il giovedì santo e adempiono al precetto pasquale sono rimasti una rara eccezione: e se un po' d'attaccamento alle vecchie credenze è rimasto, è solo nelle donne, o meglio nelle zitellone, cui si è tolta ogni speranza di veder lo cielo, nelle vecchie e in qualche pseudo aristocratica, che vorrebbe rimettere le brache al mondo per continuare a spadroneggiare e aver contadini e persone di servizio a buon mercato. In questi ultimi anni qualche fanatico illuso o demente, che vive ancora nel mondo della luna, ha tentato di riaccendere la face di una fede agonizzante, di ridestare con allettamenti teatrali un sentimento impossibile. E si è creduto di vedere un certo risveglio religioso, un ridestarsi di coscienze nell'ozioso vagabondare di bambine e di adulte per le chiese e le cappelle in giorni prestabiliti; ma sono le ultime convulsioni di un corpo malato che si dispone allo sfasciamento. L'ultimo conato, prodotto da un misto di vanità, di superstizione e di fede, nell'ultimo decennio del secolo ha potuto appena fruttar tanto da fare ampliare sensibilmente la cappella dell'Annunziata e qualche anno dopo far sorgere dalle fondamenta la nuova chiesetta della Madonna delle Grazie; mentre più tardi (nell'aprile del 1901) è rimasto quasi lettera morta un proclama rivolto dagli amministratori del Carmine ai Moranesi d'America per aver danaro per la confraternita. Eppure nel secolo XVIII dal 1747 al 1756 era stato possibile abbattere e far risorgere sulle rovine della vecchia chiesa della Maddalena quel grandioso edifizio che è uno dei più maestosi della provincia.

Durante questo lento lavorio e questa secolare evoluzione emersero di tratto in tratto di mezzo alla folla delle personalità alquanto spiccate, che fecero parlar di sé o per attitudini speciali o per una certa originalità di carattere; o finalmente si lasciarono ammirare per bontà d'animo, per un ingegno superiore o una più solida coltura, che, direttamente o indirettamente, contribuì in parte all'elevamento intellettuale e morale del nostro popolo. Sono i pochi aristocratici della penna, della scienza e della morale: uomini volenterosi che

Non visser senza infamia e senza lodo,

che seppero sacrificare qualcosa per un'idea, che s'interessarono al bene della gioventù e del genere umano: uomini non grandi nel mondo o nella nazione, ma egregi e sommamente benemeriti della piccola cerchia della regione, della provincia e del comune. E poiché la narrazione dei casi della loro vita e l'accenno alle loro opere, oltre a essere doveroso per un raccoglitore di memorie patrie, può gettare un po' di luce e rendere più completo il quadro che, scrivendo, ho tracciato a grandi linee sulle condizioni di questa città nel secolo XIX, voglio parlare di questi benemeriti prima che se ne disperdesse la memoria e la tradizione, e prima che le loro opere andassero dimenticato o perdute. Della maggior parte di essi il profilo biografico generale è presto fatto: primi studi a Morano, vestizione della zimarra, compimento degli studi in seminario, ordinazione a sacerdote, insegnamento in patria o fuori. E questa dichiarazione potrebbe dispensarmi dal ripetere per ognuno le stesse cose, mettendo solo la qualità di prete. Ma poiché questa uniformità di educazione e d'esplicazione dell'attività intellettuale è spesso accompagnata da altre particolari circostanze, non sarà soverchio che io ripeta per ognuno queste fasi della sua vita, tanto più che non ho la presunzione di credere che tutti leggeranno il mio libro da cima a fondo completando da sé la biografia di questi benemeriti, degni di tutta l'attenzione dei posteri.

Altri pigli pur nota delle sozzure del paese, affidi al suo zibaldone i dolori e le vergogne delle famiglie. A me piace raccogliere i fiori e gl'insetti alati e variopinti, non le lordure dei campi. Fa tanto bene nelle ore tristi, in mezzo alle traversie della vita rivivere nel passato, riandare uomini e tempi che non sono più! Alcuno potrà, come altra volta, osservare che ciò facendo, senza volerlo, si viene a fare l'apoteosi del clero moranese. E sia. Perché non riconoscere e constatare il bene ovunque si trova? Eppoi, se ciò in parte è vero, e si voglia considerar come preti anche alcuni di essi che a una nobile fierezza e a un'indipendenza di carattere accoppiavano uno spirito affatto laico, non è sorprendente per le condizioni dei tempi in cui quegli uomini vissero, e che in queste poche linee ho tentato di adombrare: come non è indecoroso per la classe laica, se, non potendo vivere come i preti in un ozio beato a causa delle cure della famiglia, ha dato minor contingente di uomini eminenti e di opere d'ingegno. Nondimeno anche fuori della classe sacerdotale, abbiamo, specie negli ultimi anni, delle personalità abbastanza spiccate; alcune delle quali seppero perfino elevarsi all'altezza dei tempi, e, divinando un nuovo ordine di cose, intravidero l'apparire del Nuovo Sole, che sull'orizzonte moranese mandò i primi raggi quattro anni prima dello spirare del secolo, e che al principio del secolo XX già feconda, al dire di Giovanni Bovio, la mente dei lavoratori di tutto il mondo.

alla flora a facies alpina, con la caratteristica del Pino loricato (Pinus leucodermis Ant.) e del Cocomilio (Prunus Cocomilia Ten.) che sono due relitti di flora arcaica, con la presenza di varietà endemiche, questo territorio costituisce con gli agri circonvicini di Saracena e Orsomarso, nel versante calabro, un orto botanico naturale. Nelle radure, aride e degradate, dei pendii compare la "microflora mediterranea precoce" con le fiorite, da aprile a maggio, di Calendule, Ranuncoli, Narcisi, Orchidee, con la frequenza di "garighe a labiate" (Salvie, Lavanda, Timo, Menta).

alla flora a facies alpina, con la caratteristica del Pino loricato (Pinus leucodermis Ant.) e del Cocomilio (Prunus Cocomilia Ten.) che sono due relitti di flora arcaica, con la presenza di varietà endemiche, questo territorio costituisce con gli agri circonvicini di Saracena e Orsomarso, nel versante calabro, un orto botanico naturale. Nelle radure, aride e degradate, dei pendii compare la "microflora mediterranea precoce" con le fiorite, da aprile a maggio, di Calendule, Ranuncoli, Narcisi, Orchidee, con la frequenza di "garighe a labiate" (Salvie, Lavanda, Timo, Menta). anche nella varietà Judaica (regina incontrastata dei muri, degli angoli delle vie, dei frammenti superstiti di orti e giardini, e ospiti dei vasi di fiori),

anche nella varietà Judaica (regina incontrastata dei muri, degli angoli delle vie, dei frammenti superstiti di orti e giardini, e ospiti dei vasi di fiori),  e l'Artemisia con almeno due varietà, ed eventualmente, cauto, senza farsi notare, il Verbasco con parecchie varietà.

e l'Artemisia con almeno due varietà, ed eventualmente, cauto, senza farsi notare, il Verbasco con parecchie varietà. comune nei luoghi aridi e incolti dell'area mediterranea, era coltivato in Francia e in Inghilterra a scopo farmacologico. Il succo, polverizzato o trattato con alcool, era usato, continuando la tradizione medica dei greci, come purgante drastico e come diuretico, nell'ídrope e nell'anasarca; non è da escludere che possa essere, in qualche caso, un farmaco vicario della colchicina.

comune nei luoghi aridi e incolti dell'area mediterranea, era coltivato in Francia e in Inghilterra a scopo farmacologico. Il succo, polverizzato o trattato con alcool, era usato, continuando la tradizione medica dei greci, come purgante drastico e come diuretico, nell'ídrope e nell'anasarca; non è da escludere che possa essere, in qualche caso, un farmaco vicario della colchicina. Nelle fessure cresce rigoglioso l'Asplenium Ceterach, una piccola felce, di consistenza coriacea, il cui decotto, secondo tradizione e applicazione popolare, sarebbe efficace a ridurre ed espellere nel giro di due settimane, alcuni tipi di calcoli (un'altra felce affine, il Polipodium vulgare, era usata in medicina nelle affezioni biliari).

Nelle fessure cresce rigoglioso l'Asplenium Ceterach, una piccola felce, di consistenza coriacea, il cui decotto, secondo tradizione e applicazione popolare, sarebbe efficace a ridurre ed espellere nel giro di due settimane, alcuni tipi di calcoli (un'altra felce affine, il Polipodium vulgare, era usata in medicina nelle affezioni biliari). fratello minore del rosmarino e del timo, che può sostituire, o esservi associato, nei condimenti e nelle tisane. Nella 'Farmacologia generale' del Limoncelli (Napoli, 1862) leggiamo: "...si ebbe fama di stomachico, vulnerario, diuretico, vermifugo, espettorante... prescrivesi talvolta per combattere le croniche malattie del polmone, l'asma umida, la tosse".

fratello minore del rosmarino e del timo, che può sostituire, o esservi associato, nei condimenti e nelle tisane. Nella 'Farmacologia generale' del Limoncelli (Napoli, 1862) leggiamo: "...si ebbe fama di stomachico, vulnerario, diuretico, vermifugo, espettorante... prescrivesi talvolta per combattere le croniche malattie del polmone, l'asma umida, la tosse".